تتّجه المدارس في إسرائيل اليوم، بخطى متسارعة نحو الرقمنة الشاملة، حيث تُدار كلّ الأمور من خلال الشاشات والأزرار، شيئًا فشيئًا، تختفي الكتب الورقيّة من الصفوف، وتصمت أصوات الأقلام على الدفاتر، ليحلّ محلّها ضغط الأزرار على لوحة مفاتيح أو على شاشة لمس. لكنّ هذا التحوّل لا يقتصر على تغيير الأدوات فقط، بل يعيد تشكيل التجربة التعليميّة بأكملها من جذورها.

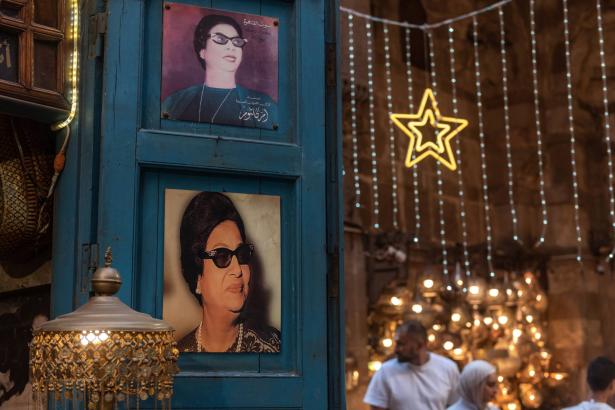

الخطّ العربي، الذي كان فنًّا متجذّرًا وركنًا أساسيًّا من هويّتنا الثقافيّة، يتراجع اليوم أمام سرعة الرقمنة وجاذبيّة الشاشات. فالكتابة باليد ليست مجرّد تمرين عضلي، بل هي تجربة روحيّة وفكريّة متكاملة: تمرين على الصبر والانتباه، تدريب على الجمال، وصقل الذائقة، وكلّها عناصر إنسانيّة تجعل من الطالب فردًا واعيًا ومتأمّلًا. حين يُختزل التعبير في رموز جاهزة تُضغط بأصابع باردة، نفقد أكثر من مهارة؛ نفقد الصلة بين اليد والعقل، بين الجمال والفكر، وبين الإنسان وتاريخه.

shutterstock

الكتابة اليدويّة كانت وسيلة لزرع الانضباط الداخلي، وتحفيز الخيال، وكلّ حرف يخطّه الطالب يذكّره بيديّ أمّه حين ساعدته أوّل مرّة على الإمساك بالقلم، يربطه بالحبّ الأوّل للتعلّم، ويزرع في ذهنه ذكرى ثقافة أمّته وروحها. تنقل الكتابة اليدويّة مهارة، شعورًا، ذاكرةً، وحضارة، تجعل من كلّ كلمة مرساة تربط الطالب بتاريخ شعبه وهويّته الثقافيّة، وتجعل التعلّم تجربة إنسانيّة غنيّة ومفعمة بالانتماء.

هذا الاختزال الرقمي يحوّل العمليّة التعليميّة إلى مجرّد استهلاك سريع، بلا إحساس، بلا عمق، وبلا هويّة، كأنّ العقل مجرّد وعاء يجب ملؤه دون أن يُسأل عن معنى ما يستوعبه.

أمّا القراءة، فهي الأخرى مهدّدة. مجتمعنا العربي يعاني أصلًا من أزمة قراءة، وهي أزمة ثقافيّة وتربويّة متكاملة. الكثير من الشباب يفتقد عادة الاستمتاع بالكتاب، ويجهل متعة الغوص في صفحاتٍ تحمل أفكارًا وتجارب مختلفة.

القراءة اليوم لم تعد عادة يوميّة، بل نشاط استثنائيّ. ومع اختفاء الكتب الورقيّة، يبتعد الجيل الجديد أكثر عن هذه العادة الحيويّة. الكتاب الورقي يحمل شيئًا لا تقدّمه الشاشة: حضوره الفيزيائي، ملمسه، رائحته، ارتباطه بالذاكرة الجماعيّة. وحين يُستبدل بالملفات الرقميّة، نخسر أكثر من مجرّد وسيلة تعليميّة؛ نخسر علاقة الطالب بالمعرفة نفسها وبنفسه.

ولا يقتصر الخطر على القراءة أو الثقافة فقط، بل يشمل مهارات التفكير النقدي والإبداعي. الكتب الورقيّة، النقاشات الصفّية، والكتابة اليدويّة تجعل الطالب يتأمّل، يحلّل، يتفاعل مع المعرفة بعمق.

بينما تقدّم الشاشة الإجابة جاهزة، سهلة الاستيعاب، لكنّها لا تصنع عقلًا ناقدًا ولا مبدعًا. وإذا عرفَ الطالب كلّ الإجابات فعلا، فإنّه سيفقد قدرته على التساؤل الحقيقي، على التفكير المستقلّ، وعلى ابتكار حلول جديدة.

ثمّ يبرز سؤال أخطر: إذا قدّمت التكنولوجيا كلّ شيء جاهزًا للطالب، فما حاجتنا إلى المدرسة أصلاً؟ وما دور المعلّم في عالم يستطيع فيه الطالب إيجاد كلّ الإجابات بكبسة زرّ؟ حين تتحوّل المعرفة إلى سلعة رقميّة جاهزة، تفقد المدرسة وظيفتها الأساسيّة كفضاء للتفاعل الإنساني.

shutterstock

المدرسة ليست مجرّد مكان لتلقّي المعلومات، بل مسرح للحوار، والتجربة، والصراع الفكري البنّاء. فيها يتعلّم الطالب كيف يستمع، كيف يناقش، كيف يحترم وجهات نظر الآخرين، وكيف يبني فكرَه الخاصّ بحريّة واستقلاليّة.

كان التعليم قبل عقود، مختلفا تمامًا. فقد حظيَ المعلّم باحترام خاصّ، والمهنة لم تكن مجرّد وظيفة ولم تكن مشاعا لكلّ من لم يستطع أن يكون شيئا في الحياة، بل كانت رسالة، رسالة بالمعنى الكامل للكلمة، رسالة بأل التعريف، لتصبح الطريق الذي يربّي العقول ويصقل النفوس ويصون القيم. لم تكن المدرسة مصنعًا للعلامات، بل مكانًا لصناعة إنسان ناقد، حرّ، قادر على تقبّل الاختلاف والتفكير المستقلّ. ولم يكن حضور المعلّم في الصفّ مجرّد واجب مِهْنيّ، بل حضورًا حضاريًا وثقافيًا يربط الطالب بماضيه، بهويّته، وبقِيَمِهِ، ويمنحه القدرة على مواجهة الحاضر وصنع المستقبل.

لهذا كلّه، يتضاعف الخطر بالنسبة لنا نحن الفلسطينيّين في الداخل. نحن أقليّة في دولة تسعى لصهرنا في مناهجها وتذويبنا في ثقافة الغالب. والأقليّات في كلّ مكان من العالم، بحاجة دائمة لتذكير نفسها بهويّتها، بثقافتها، بتاريخها، بلغتها، وبأدواتها الثقافيّة الأصيلة. لأنّ الهويّة لا تُكتسب مرّة واحدة، إنّما تحتاج إلى صيانة مستمرّة وسط ثقافات الغالب أو التحوّلات السريعة للمجتمعات.

عندما يعيش الفرد كجزء من أقليّة، يواجه تيّارات تضغط على ثقافته ولغته، تجعله يشعر بالانفصال عن جذوره.

التذكير بالهويّة والثقافة ليس مسألة اعتزاز شخصيّ فقط، بل وسيلة للبقاء الثقافي والحضاري، تضمن نقل التراث والمعرفة والقيم إلى الأجيال القادمة. حين يُغَيّب الكتاب الورقي، يتراجع الخط العربي، وتُستبدل الكلمة بالحاسوب، فإنّ ذلك ليس فقدانًا لأداة تعليميّة فحسب، بل تهديد مباشر لذاكرتنا الجماعيّة وهويّتنا الثقافيّة.

الكتاب الورقي لم يكن وسيلة لتلقّي المعلومات فقط، بل وعاء للثقافة، وعقدة بين الماضي والحاضر، ينقل خبرات الأجيال وأفكارها وقيمها. الخطّ العربي، بأشكاله وجماله، كان جزءًا من شعورنا بالانتماء ووسيلة لترسيخ هويّتنا على مستوى الفرد والمجتمع. كلّ هذا التحوّل التقني هو بالضرورة تغيّر في طريقة التفكير والإدراك وإعادة صياغة متعمّدة لمفهوم الانتماء.

shutterstock

لا أحد ينكر قيمة التكنولوجيا ولا ضرورتها في عصرنا الحديث، فهي أداة قوية تُسهّل الوصول إلى المعلومات وتفتح آفاقًا واسعة للمعرفة. لكنّ السؤال الحقيقي يكمن في كيفيّة الموازنة بين الشاشة والكتاب، بين السرعة الرقميّة والعمق الإنساني. كيف نضمن أن تبقى المدرسة بيتًا للتربية ولبناء الإنسان؟ الموازنة هنا ليست رفاهية، بل ضرورة لضمان أن يبقى التعليم مساحة تنمو فيها العقول والقلوب معًا.

المستقبل لا يُبنى بالسرعة وحدها. المستقبل يحتاج إلى جذور راسخة، إلى ذاكرة جماعيّة حيّة وإلى قيم وهوية متينة. وإذا لم نحافظ على هذه الركائز في مدارسنا اليوم، فلن يكون الغد سوى شاشة صامتة، بلا كتاب، بلا معلّم، وبلا إنسان.