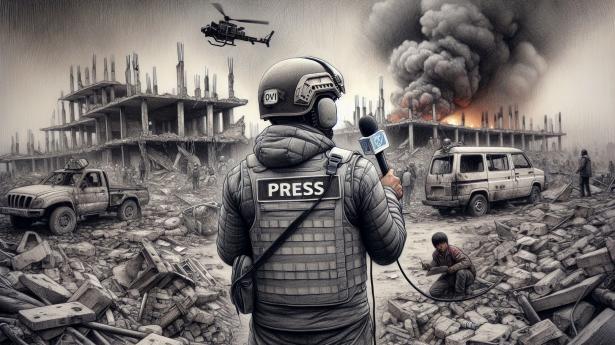

قد لا يموت ضحايا الحروب مرة واحدة؛ فالقتل لا يكون فقط بالعنف المادي المحسوس، بل أيضًا بإعادة صياغة الحدث لغويًا بما يجرّده من شرعيته الإنسانية. فعندما تُطمس الحقيقة وتُعاد صياغتها في العناوين، تتحول الكلمة إلى اداة قادرة على تحويل الإنسان من ضحية إلى مذنب. هنا تكمن الخطورة: فمن يملك سلطة التسمية يملك أيضًا سلطة تبرير الدم. فيبقى السؤال لماذا لا تسمي القنوات الاخبارية المسميات بأسمائها؟

اللغة كآلية للسلطة

وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا منذ بداية الحرب إلى 246 صحفيًا.

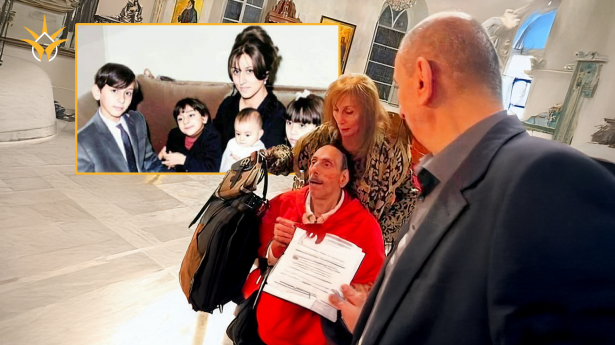

وقد شكّل اغتيال الصحفي أنس الشريف مثالًا بارزًا على كيفية استخدام اللغة في إعادة تأطير الأحداث.

فبينما وصفت بعض وسائل الإعلام العربية والدولية الحدث بوصفه اعتداءً على الصحافة، اختارت بعض الصحف العبرية إعادة تأطيره كـ"عملية عسكرية"، وهو ما يكشف كيف يمكن للغة أن تُبرر العنف أو تفضحه تبعًا لزاوية التناول.

ركّزت وسائل إعلام عبرية مثل يسرائيل هيوم ومعاريف و"كان 11" على تقديم استهداف أنس الشريف كـ'عملية عسكرية مشروعة'. فكتبت يسرائيل هيوم "الجيش الإسرائيلي قتل المخرب أنس الشريف في غزة". أما "معاريف" عنونت الخبر"صحفي في حماس قُتل". بينما هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" فقالت "تمت تصفية عنصر حماس عمل كصحفي في الجزيرة".

تظهر هذه العناوين كيف جرى تأطير الحدث بوصفه عملية عسكرية مشروعة، بما يبرر الاستهداف بحق أنس الشريف وخمسة صحافيين من بينهم محمد قريقع، وإبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبحي الذين تواجدوا في الخيمة وقت الاستهداف.

وفي المقابل، أقر الجيش الإسرائيلي لاحقًا باستهداف أنس الشريف، واصفًا إياه بأنه "قيادي في حماس تظاهر بصفة صحفي"، ومتهمًا إياه بقيادة خلية مسؤولة عن هجمات صاروخية.

وهذه ليست حالة عزولة، بل جزء من نهج أوسع في تغطية الحروب، حيث تُدار الوقائع بقدر ما تُدار تمثلاتها اللغوية.

لعبة بلاغية أم هيمنة سياسية؟

ما يبدو مجرد "لعبة لغوية" هو في جوهره ممارسة سياسية كثيفة. فاللغة ليست حيادية، بل وسيلة لإنتاج الهيمنة. عبرها يُحدد من يُعترف به فاعلًا سياسيًا مشروعًا، ومن يُدفع إلى الهامش كـ"تهديد". لذلك نرى في الخطاب الإعلامي تلاعبًا متعمدًا: فتكتب بعض الصحف عن مقتل غزيين دون أن تكلف نفسها بكتابة كيف قتلوا، وتستخدم كلمة صراع لإيهام بوجود قوى متكافئة، كما تُفصل الأحداث عن سياقاتها التاريخية، ويُختزل الضحايا في أرقام باردة بلا قصص إنسانية.

تصنيع القبول: كيف يُشرعن الخطاب؟

تفسر نظرية "تصنيع القبول" لنعوم تشومسكي وإدوارد هيرمان هذا الدور الخطير للإعلام. فالمؤسسات الإعلامية ليست مجرد ناقلة للحقيقة، بل أدوات تُستخدم كآليات خاضعة لنفوذ النخب السياسية والاقتصادية، لترسيخ تصورات وأجندات محددة.

يتم ذلك عبر تصفية المعلومات وعرض ما يخدم السردية وإخفاء ما يناقضها. ويُستخدم التكرار وإعادة بث الرسائل حتى تُطبع في الوعي الجمعي.

وإقصاء الأصوات المعارضة وسمها باللاشرعية أو تجاهلها. وبهذا، تُقدَّم الروايات الموجهة كـ"محايدة"، بينما هي في الواقع منحازة ومصممة لشرعنة خيارات سياسية وعسكرية. يتجلى ذلك في الخطاب المعاصر حول الحرب الجارية، حيث تُعاد صياغة الأخبار بشكل يُقلل من حجم المأساة ويُضفي شرعية على استمرارها.

الكلمة كسلاح والمسؤولية الأخلاقية

في النهاية، ما يُسمى بـ"الحرب الإعلامية" ليس مجرد معركة سرديات، بل هو معركة حياة أو موت. الكلمة قادرة على نزع الشرعية عن الضحايا وتبرير قتلهم. وعندما يُقتل الصحفيون ويُتهمون بالإرهاب لمجرد حملهم الكاميرا، تصبح حرية الصحافة في خطر وجودي.

لذلك، يبقى النقد الإعلامي واجبًا، لا ترفًا. فاللغة لا تنقل الحدث فحسب، بل تعيد تشكيله وتوجيهه وفق أجندات وسياقات سياسية مختلفة.

وهنا يبقى السؤال المطروح هل يمكن للصحافة أن تحافظ على مهنيتها وحيادها في ظل تحول اللغة نفسها إلى أداة حرب وتبرير للقتل؟